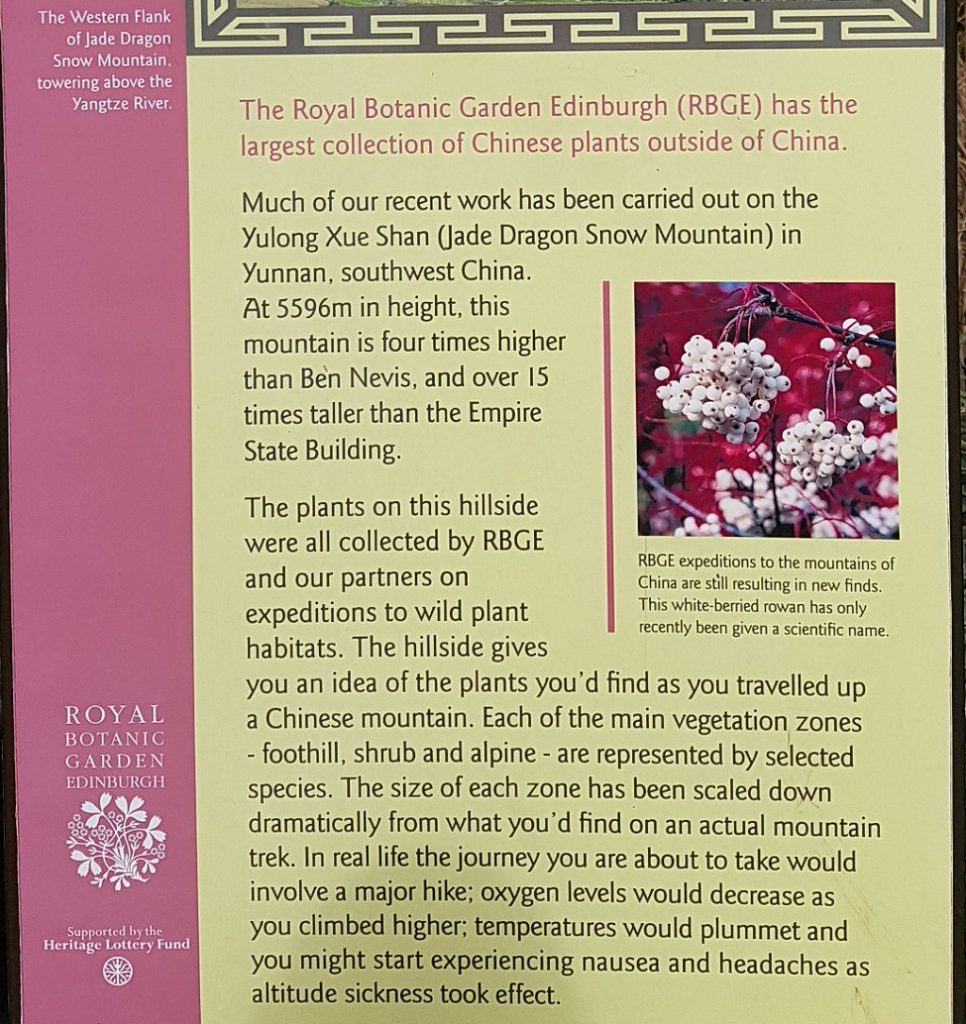

春暖花开之际,爱丁堡的皇家植物园是一个好去处。那里有许多品种的杜鹃,每年四五月份正是花色缤纷之际。前几天去植物园时,看到了一块以前没怎么注意的信息牌,介绍园内的“杜鹃小径”,称苏格兰的四座国立植物园内,共培育有700多种杜鹃,约为世界上所有杜鹃花种类的七成。信息牌并不避讳这些杜鹃花最早都是由英国植物收藏家从喜马拉雅山区采集带回的,还有一张乔治·福里斯特(George Forrest)的照片。

我曾经写过“植物猎手“福里斯特的故事。他在20世纪初七次去云南,以腾冲为基地,带回英国的植物中最出名的是各类杜鹃花,共有300多个品种。

19、20世纪间的100多年里,像福里斯特这样的“植物猎手“还有很多。另一个与爱丁堡皇家植物园有关联的人物是苏格兰人福钧(Robert Fortune),他曾在东印度公司资助下,多次前往中国南方内陆地区采集茶树并成功地在印度北部山地种植成功,而且还盗走了茶叶制作的工艺。

在维多利亚时代,园艺逐渐受到青睐,被视为“理性的休闲“,逛植物园是一种时髦的娱乐,欣赏从遥远的异乡带回来的奇花异草,比如福里斯特从云南带回来的杜鹃花,成了新兴城市中产的爱好。但植物园也是英国殖民经济的一个重要环节,当时大英帝国鼎盛,殖民地遍及世界各地,传播、培育来自其他地区的植物,有利于经济增长和贸易交流,在这方面各类植物园扮演了一个关键的角色。

各植物园中地位最重要的莫过于伦敦的邱园(Kew Gardens),这原来是座皇家园林,后来逐渐荒废,1840年左右英国政府意识到植物园的重要性,接手出资进行职业化管理,成为大英帝国在世界各处的植物园的神经中枢,并积极协调在殖民地种植新作物。例如金鸡纳树原产南美洲,从其树皮中提炼的抗疟疾药物奎宁曾是当地的重要产业。然而在邱园的协调下,金鸡纳树在1860年代被移植到印度,摧毁了南美洲的奎宁产业。

另一个例子是同样原产南美的橡胶树。巴西曾经是世界最大的橡胶出口国,为满足随大英帝国不断扩张而猛增的橡胶需求,在1870年代邱园派出植物学家把橡胶树种子从巴西偷运出来,并在英国殖民地马来西亚种植成功。这对东印度公司是喜讯,对巴西的橡胶业则是一场灾难。说起这两个例子,都不禁让人想起英国人是如何从进口中国茶叶变成喝印度茶的。

对于自己在英国殖民史上扮演的角色,英国植物园在过去都避而不谈,但在近年来对帝国历史反思的浪潮中,终于再也无法维持视而不见的态度了。最近邱园发布了一份《变革宣言》,宣示在今后10年希望达成的改变中有5大重点,其中除了生物多样性、环境保护、教育普及等之外,还有一点是扩大民众参与,致力于对邱园的庞大收藏实行“去殖民化”,正视在收集植物过程中巧取豪夺的性质,以及在对待原产地物种上的种族主义态度。

我依然喜爱皇家植物园里绚烂多彩的杜鹃,也感谢植物学家和园艺师的辛勤耕耘,但是在21世纪的今天,了解一个物种是怎么在这里落户的,确实不能再是欣赏美景的盲区。

《看世界》稿件