今天是2010年改回冬令时之前的最后一个星期六。

10月, 2010:

英国的新“小报”:i

今天英国出版了一份新的全国性报纸:i。这是由《独立报》出版的一份“小报”,说是“小报”,不仅是指它的开张大小--《独立报》本身也早已改成“小报”出版了,而且还是因为其内容的“轻”和“小”,也许可以说是《独立报》的“轻量版”。

《独立报》是英国的4份全国性大报(现在爱用 quality daily “高端日报”这个称呼)中,销量最低、销量下跌最快的报纸,现在出此奇招,旨在吸引没有读报习惯、或是只读巴士地铁上的免费报纸的年轻读者,这份报纸的售价只有20p,也是针对这批读者而定,希望他们能够认识到花20p可以读到高质量的内容,而不是免费报纸上的大路货。

但是《独立报》和 i 是由同一报社出版,同样的主编,采编人员估计大部份重合,重点是在内容选择和版式设计上突出自己的特色。大部份新闻都十分短小,但是依然向真正的大报一样,内容覆盖国内国际新闻、评论和杂志式的专题文章等等,与“小报”风格是完全不同的。

在今天第一期的 i 上,就有《独立报》明星评论员 Johann Hari 对奥巴马的政治困境的长篇评论,当然当天《独立报》上的其它评论文章在 i 上就只剩下一两句话了。

在真正的“小报”上,你大概是绝不会这样的看到“艺术版”的。

《独立报》出版 i 所面临的挑战,是即使“轻量版”成功,也不意味着能改善《独立报》的销量,当然 i 可能成为真正赚钱、拥有大批读者的报纸,把《独立报》的亏损补回来,也把《独立报》挤向更小众。

英国新书介绍 #56 (2010年10月25日) The Fry Chronicles

The Fry Chronicles

作者 Stephen Fry

出版社 Michael Joseph (精装本2010年9月13日出版)

定价 £20.00

页数 448 页

ISBN 978-0718154837

英国作家演员 Stephen Fry 新出的第二本自传是件颇受关注的事件,出版社 Michael Joseph (企鹅的一个分支)还特意为这本述的出版举行了发行大会,新书一出立刻冲上非小说类精装版的榜首。他的文字一如既往地诙谐而带一点不经意,对自己的种种恐惧担忧、种种虚弱之处并不讳言。然而在介绍自己的出色与成功之处时,却还会不断地道歉。有许多读者会想对他说:“您能不能不要老是道歉?”但他连这点都已经提前想到,书中甚至为自己“老是道歉”而道歉。

The Fry Chronicles 是他的第二本自传,时间承接上一本 Moab is My Washpot,他终于从少年时代的狂野生活中醒悟过来,抓住了“最后一次机会”,去剑桥大学读本科。这一段是他崭露头角、春风得意之时,不仅读书出色,代表女王书院参加 University Challenge,更重要的是在剑桥剧团 Footlight 遇到了今后的长期搭档 Hugh Laurie、还有 Emma Thompson 等未来的演艺名人,1981年Footlight的 The Cellar Tapes在爱丁堡边缘艺术节上获得了喜剧演出的最高奖 Perrier Prize,1982年开始在电视演出。1984年,从无音乐剧写作经验的他,被邀改编 Me and My Girl,竟然在英美都大获成功。这本自传也到这里结束。

2010年度野生动植物摄影奖

2010年度的野生动植物摄影奖(Veolia Environment Wildlife Photographer of the Year)是由伦敦的自然历史博物馆和 BBC 的《野生动植物》(Wildlife)杂志共同主办,类别很多,有成人组,还有少年组,获奖者从来自81国家的摄影师报名的超过3万张照片中选出。你可以到自然历史博物馆网站上看到各个组别的获奖照片,同时博物馆还会在馆内展览超过100张参赛和获奖照片。

获得今年大奖的匈牙利的年轻摄影师 Bence Máté 的波多黎各切叶蚁(leaf-cutting ants)的微距照。为了拍摄切叶蚁,他花了很长时间在波多黎各跟踪切叶蚁、研究它们的习性。与此同时他的另一组照片还获得了今年的专门用于鼓励18-26岁摄影师的 Eric Hosking Award,相信许多人会喜欢其中的这张翘脚小猫头鹰的照片。

不过我更喜欢其中这张摄于巴西的树林大火的照片,其中你还能看到熊熊大火后面云间的光线和天空中的星星。

获得今年少年组(15-17岁)大奖的是苏格兰的 Fergus Gill,他在去年的圣诞节后第二天在家里后院的山楂树上,拍到了一组鸟儿在树枝上抢食的照片,为了找到最好的角度,他不得不站在结了冰的池塘上。照片中的是一只天鸫(fieldfare),是鸫鸟(thrush)的一种。

引发了许多人关注的是获得今年10岁以下儿童组大奖的西安小学生裴海君的作品《金丝猴》,摄于陕西秦岭。裴海君如果有意野生动植物摄影,可以以今年大奖得主Bence Máté 为榜样,他在2001年就在15-17岁组获过奖。

其实获奖的华人还有拍摄了这幅水下抹香鲸照片的美国的 Tony Wu,获得了“水下世界”组的大奖。他的另一幅水下照片拍摄了一条名为“伤疤”(Scar)的抹香鲸的照片,获得了“濒危动植物”组优秀奖。

第100件“文物”:深圳产的太阳能LED灯

大英博物馆和 BBC Radio4 合办的电台系列《100件文物讲历史》从今年年初开始,由大英博物馆馆长 Neil MacGregor 主讲,从大英博物馆挑选100件文物,花15分钟讲它背后的故事,在 Radio 4 和 iPlayer 上都是大受欢迎的节目。这个系列在今天结束,Neil MacGregor 选择的第100件文物大概是你难以想到的:深圳产的太阳能 LED 灯。

他选择这件“文物”,是因为这一系列试图覆盖整个人类历史,从东非发现的类人猿两百万年前制作的石头工具、到埃及金字塔里的木乃伊、到来自于阗的丝绸画,系列的最后一部分是1914-2010:The World of Our Making (《我们手中的世界》)。这盏“中国制造”,深圳产的太阳能LED灯,在8小时太阳光照之后,可以发光100小时,代表了人类智慧,预示着未来。太阳不仅是地球能源的最终提供者, 还是人类几十万来无数希望和梦想的来源,在 Neil MacGregor 看来,正代表了“我们手中”创造和改变的世界。

这个节目将在今天英国时间上午9:45播出,以后可以在BBC 网站收听下载。

据《卫报》报道,曾经被考虑为第100件“文物”的还有英超切尔西队的 Didier Drogba 的球衫:由德国公司出产、在中国制造、穿在一名非洲球员身上、为一家英格兰俱乐部踢球、被一名俄罗斯富翁拥有。

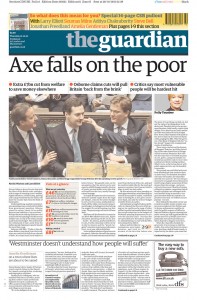

斧头下来了

昨天是英国政治上的重要一天,联合政府财相 George Osborne 公布了《政府支出全面复审》Comprehensive Spending Review (CSR),是对今后4年政府支出的全面重组。如果用一个字总结,就是“砍”(cut),全面消减政府支出,当然还有被保护的领域,其中有全民医疗 NHS、中小学经费、海外援助经费等,受到消减最大的是社会福利支出:失业救济、tax credit、住房补贴,还有军费、外交部、BBC、还有就是高教经费。

不过让科学界的许多人松了一口气的,是科研经费没有被砍,只是冻结4年。许多科学界的人士,在前几个月内一直在游说政府说科研经费不是“支出”,而是“投资”,对国家经济带来的回报是巨大的。

这份报告公布之后的一个被人争论的话题是,政府的“斧头”砍向谁了:穷人还是富人?联合政府的口径是穷人和富人同样要承担消减政府支出带来的压力,但是今天的 Institute of Fiscal Studies 的结论是按照这份报告执行,穷人承认的损失更大,也就是说是 regressive 的。

从今天两份报纸的头版的头条可以看出,英国的两大政治阵营是如何看这份报告的。《泰晤士报》总体上支持政府的紧缩政策,但是对 George Osborne 的政策能否促进英国经济复苏存疑,在头版头条《奥斯伯恩的解药》(Osborne’s Remedy)下的漫画中,George Osborne 右手持着大斧,背后一片血红,左手却只拿着一片创口贴。

而《卫报》的角度是这份报告对穷人的影响,头版头条《斧头落在穷人头上》(Axe Falls on the Poor)已经很清楚地表明了立场。头版照片是这份报告背后的“四大金刚”:David Cameron、George Osborne、Danny Alexander、Nick Clegg。

艾未未的1亿颗葵花籽:只可远观,不可踩踏

艾未未在伦敦泰特现代艺术馆(Tate Modern)的轮机房大厅展,只开始3天就发生了重大转折,再次成为新闻话题。如果你在这个星期一到星期三曾到伦敦泰特现代艺术馆,在艾未未的1亿颗瓷制葵花籽上踩上一踩,那么你是个幸运儿,因为从星期四开始,艺术馆管理层决定禁止参观者踩踏这件作品了。

Tate Modern 对做出这项决定的理由是“健康与安全考虑”,这件作品的原旨是鼓励参观者踩踏的,但是 Tate Modern 发现反复踩踏扬在轮机房大厅内扬起了一层薄灰,长期吸入“对健康有害”。于是决定禁止参观者踩踏,只能从轮机房大厅内的高架平台远观。英华论坛上网友在星期四拍摄的照片上,大片铺满葵花籽的地板上,就只有看到一名工作人员在上面了。

艺术作品的互动性--观众与艺术品互动的自由,因为官僚与管理层的“健康与安全考虑”而被剥夺,这实在是一个讽刺。丧失互动性,实际上这件作品的大部份意义就不存在了。

Tate Modern 的声明中说在做出这项决定前,已和艾未未沟通过。我在 Twitter 还没有看到他对这件事的评论。

不过,也许我们还可以从另一个角度看这件作品的异化:这曾是激发兴趣、灵感和思考而存在的1亿颗葵花籽,这“无数个体的细小声音组成的思维与交流的汪洋大海”,现在被迫与它们的受众隔开。栏杆后的参观者中,有没有人会想到去“翻墙”呢?

艾未未设计的轮机房大厅展:1亿颗葵花籽

伦敦泰特现代艺术馆(Tate Modern)的第11届“轮机房大厅展”(Turbine Hall Exhibition)请来了中国艺术家艾未未进行设计。轮机房大厅展是Tate Modern一年一度的大型展览,设计者拥有艺术馆内原轮机房大厅的5层高、1千平方米的巨大空间,自由创作。每次展览事先保密,每次都成为话题之作。今年是Tate Modern第一次邀请欧美以外的艺术家进行设计。

艾未未的设计最近揭晓了,他把1亿颗“葵花籽”铺在了轮机房大厅的地板上。“葵花籽”并非真正的葵花籽,而是景德镇的瓷制品,每颗手工绘制,所以1亿颗葵花籽每颗都不同。1亿颗瓷制的葵花籽铺在地上,就像踩在粗石沙滩上一般。《卫报》网站上有一组这个展览的照片。

轮机房大厅展的特色之一是观众与展品的交流互动,展品与观众置身于同一巨大空间内,互动不仅是难免的,而且是备受鼓励的,前作包括地板上的一条裂缝 Shibboleth(现在去还可以看到修补的痕迹)、一个巨大的黑箱、三个螺旋滑梯等,都有这一特色。Tate Modern 鼓励参观者踩踏(穿鞋的或光脚的)、拣拾,但参观者能不能拣一颗带回家? Tate Modern官方的声明是很客气的“我们鼓励参观者不要把葵花籽带走。”但是据《卫报》报道,艾未未本人的态度却比较模棱两可:“对于博物馆来说,展品是一个整体,但如果我是参观者的话,我就会想拿一个走。”

为什么选择1亿颗葵花籽?细小的葵花籽铺在地方,踩踏时发出沙沙的声音,感受脚底的变化,可以让参观者有冥想的空间。葵花籽来自向日葵,曾经是中国政治中、特别是文革期间的一个重要政治符号。艾未未还把这些葵花籽比作微博上的无数个体的细小声音组成的思维与交流的汪洋大海,他本人是 Twitter 上的活跃人物。当然你还可以把这些葵花籽想像成为中国人,看上去都一模一样,但其实每个都不相同。

艾未未的展览从今年10月开始,到明年4月结束。

《每日电讯报》上的一组照片,其中有这些葵花籽的近景。

10月15日补:在英华论坛上的一些回应。